穩定幣正式入法!將成美元新武器?

2025 年 7 月,美國正式通過《GENIUS 法案》。這項被市場暱稱為「天才法案」的專法,首次將穩定幣明確納入國家級監管體系,也象徵數位金融正式跨入制度化的新階段。過去「穩定幣」多半被視為加密貨幣市場中的工具型資產,但隨著法案落地,它的角色已經發生質變。穩定幣不再只是交易媒介,而是逐漸成為「美元的數位形態」。這項轉變的意義,不在於價格波動,而在於金融秩序的重新設計。

大家都想變有錢,問題是──憑什麼?

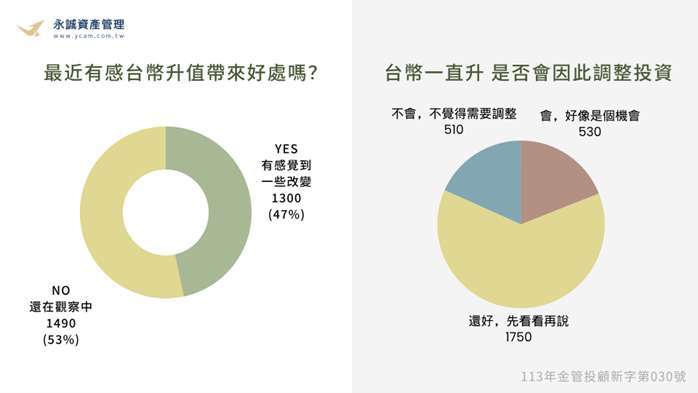

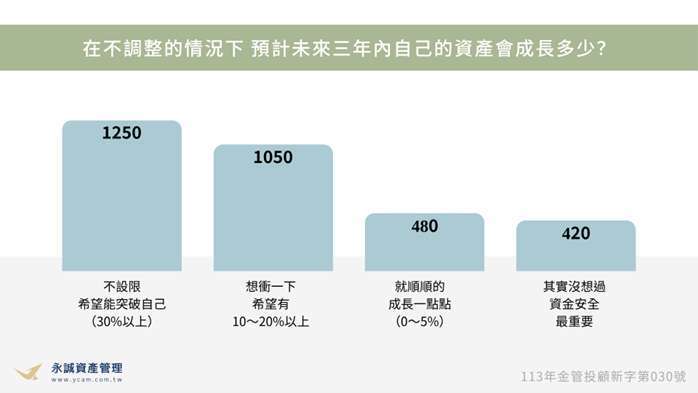

我們針對 2790 位上班族所做的調查中,有超過 80% 的人預期未來三年資產能成長超過 10%,甚至有將近一半希望突破 30% 以上。但關鍵是:他們的資產配置,根本沒調整過。這樣的期待與行動之間的落差,顯示出現最被忽略的理財盲點──「以靜制動」的結果,往往不是穩健,而是錯失。

永誠資產管理處於 2025 年 7 月 1 日至 7 月 14 日,針對 2790 位上班族,受訪者年齡落在 21 至 60 歲,產業涵蓋電子資訊(53%)、製造業(25%)、服務業(9%)、軍公教(6%)、金融保險(2%)、自由業(5%)。調查結果不僅揭露了台幣升值對一般上班族的實際體感,更揭開了一層中產高收入者在財務規劃上,長期被忽略的盲點。

知道環境變了,卻沒有相對應的資產策略46.6% 的受訪者表示「有感受到台幣升值帶來的改變」,但仍有 53.4% 的人沒有採取任何具體資產調整行動。顯然出即便市場訊號明確,大多數人依然停留在「知道變化,但不知如何行動」的階段。更進一步來看,僅有 19% 的人表示會主動重新配置資產,62.7% 則選擇繼續觀察。顯示出多數人不是沒看到機會,而是缺乏啟動行動的思維與方法。在台幣升值、通膨與利率波動的新常態下,大多數中產階級其實正處在一種「有感卻無策」的卡關狀態。他們知道環境變了,卻沒有相對應的資產策略,高期待與低行動之間的落差,正是這場財務盲點的核心所在。

收入不低、資產不小,但資金仍偏向「靜態防守」

調查中,最常被考慮的調整方式是「調整台幣與外幣比例」(42%),其次為「持有現金為主」(31.2%),而「增加投資部位」則僅占 20.4%。這樣的選擇順序透露出一個重要訊號:當外部變數增加,大多數人不是進一步佈局,而是選擇更保守、更靜態的應對方式。這背後反映的是對金融工具的陌生、對風險的不確定,以及對資產主動管理能力的欠缺。

多數人對財務成長充滿期待,卻「等待機會來敲門」

根據調查,有 40.1% 的受訪者坦言「有想法想更積極理財」,但多數人仍卡在第一步,遲遲無法啟動具體行動。進一步分析,雖然有近 60% 的人對未來三年的財務期待是「穩健增長」或「資金安全為主」,但真正敢設定 30% 以上資產成長目標的,只佔 13.6%。顯示多數人對財務成長充滿期待,但心態上卻更像是「等待機會來敲門」,而非主動創造機會。因為對自己的資產結構不夠了解、缺乏對工具的掌握能力、也沒有一套能引導行動的規劃框架,更少有人能提供陪伴與第二層思考。在這樣的狀態下,即使再強的意願也很難轉化為有效的行動,理財就會淪為「理想的財」——說得出口、做不出手。

升值浪潮下,你不只是需要調整配置,更需要調整視角

在升值、通膨與利率波動成為新常態的今天,我們不僅需要調整配置,更需要調整「看待資產」的角度。與其一開始就追求「報酬率最高的選項」,更務實的做法,是先釐清:你目前的資產組成是什麼?每一筆錢,是否都有清楚的用途與定位?你對風險的接受程度與人生階段,是否一致?當你願意回頭看看「資產的全貌」,你才有可能重新安排它的未來。這正是策略性理財的起點。而這條路,不必一個人走。真正能突破卡關的人,往往不是知識最多,而是有人陪他一起把複雜的選擇變簡單,幫助他把「知道」變成「做到」。如果你也想讓資產不只是「放著」,而是開始「有目的地運作」,現在就是最好的開始時機。

2025 年 7 月,美國正式通過《GENIUS 法案》。這項被市場暱稱為「天才法案」的專法,首次將穩定幣明確納入國家級監管體系,也象徵數位金融正式跨入制度化的新階段。過去「穩定幣」多半被視為加密貨幣市場中的工具型資產,但隨著法案落地,它的角色已經發生質變。穩定幣不再只是交易媒介,而是逐漸成為「美元的數位形態」。這項轉變的意義,不在於價格波動,而在於金融秩序的重新設計。

採多數決本次降息 1 碼 3 週以前已被定價,並沒有意外,本次 3 票反對 9 票贊成,而上週提及更應該關注的是點陣圖,如下圖所示,2025 那欄的 19 個點中顯示 6 點反對,13 票贊成 (米蘭贊成降 2 碼),這是 37 年來最大分歧。

如果要用一個字形容近兩年的投資氛圍,那就是「改變」。過去台灣投資人往往被市場情緒牽著走,漲時亢奮、跌時恐慌,把投資當作一場拚技巧、拚判斷力的競賽。然而到了 2024、2025 年,市場出現了明顯的轉折。愈來愈多人開始尋求透過更平穩、更長期的方式累積財富,而最具象的證據,就是 ETF 的爆發式成長。